スポンサーリンク

はじめに。

有名な戦国大名である武田勝頼(たけだかつより)が長篠の戦いと天目山の戦いで敗れて、追い詰められた後に・・

土佐の国(現在の高知県)に移り住み、生き延びていたという伝説があります。

武田勝頼とは?

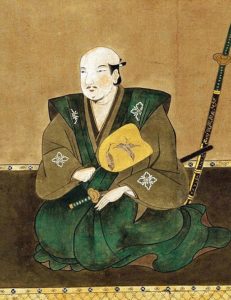

武田勝頼は戦国時代から安土桃山時代にかけての甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名です。

*パブリックドメイン ウィキペディアコモンズより

父親である武田信玄の死後、武田家の家督を相続し、甲斐武田家第20代当主となりました。

史実とされている武田勝頼の最後。

武田家の滅亡の原因として有名なのは「長篠の戦い」です。

長篠の戦いとは・・

1575年に現在の愛知県にあった三河国長篠城をめぐり、織田信長と徳川家康の連合軍と武田勝頼の軍勢が戦った合戦です。

長篠の戦いで敗戦した武田家は勢いを失い・・

織田信長による甲州征伐により、追い詰められて行きます。

長篠の戦いから7年後に武田勝頼は現在の山梨県にある天目山まで織田軍に追い詰められ、自害したとされています。

スポンサーリンク

武田勝頼が土佐の国で生き延びていたとされる伝説。

武田勝頼は天目山で自害せずに、現在の高知県である土佐の国に渡って生き延びていたという伝説があります。

そちらの説によると・・

天目山で織田軍に追い詰められ自害したのは武田勝頼の影武者だった。

その後・・

武田勝頼は当時の遠縁の親戚である土佐の武将・香宗我部氏を頼って、土佐の国に渡る。

その後、現在の高知県吾川郡仁淀川町である大崎村川井に住み・・

名前を大崎玄蕃(おおさきげんば)と変名し、この地で25年ほど活躍する。

慶長14年(西暦1609年)8月25日に64歳で亡くなる。

との事です。

実際に高知県仁淀川町大崎にある鳴玉神社には武田勝頼のお墓があるようです。

高知県吾川郡仁淀川町で生涯を終えたと地元の人が主張している武田勝頼の墓所 pic.twitter.com/VAD2tGykgC

— ゲッター・ショーン (@GetterShown) 2017年12月13日

さらに・・

武田勝頼土佐の会という団体もあり、

仁淀川町では毎年、武田勝頼公にまつわるお祭りも開催されているようです。

【拡散希望】2015年10月10日14時から、高知県仁淀川町は戦国時代にタイムスリップします。恒例の武田勝頼落人伝説残る仁淀川町大崎地区でイベント『大崎秋の陣』が開催されます!鉄砲隊、和太鼓、仁淀川町物産展などあります。ぜひ♪ pic.twitter.com/dsLpbXE2m5

— 西森文明 (@nishimori69) 2015年10月4日

ちなみに・・

仁淀川町付近では、武田勝頼が変名したとされる「大崎」という名字がとても多い地域です。

果たして本当に武田勝頼は高知県で生き延びていたのか?

それは、私にはわかりませんが・・

歴史ロマンの溢れる、興味深い話だとは思います。

武田勝頼以外で歴史上の偉人の生存説として有名なのは・・

源義経は戦で敗れた後に外国に渡り生きていたとされる伝説や、

明智光秀も戦で敗れた後に出家して生きていた。

と言うような伝説があります。

最後に。

仁淀川町といえは、水質日本一と言われる仁淀川が流れていることで有名な場所です。

通称、仁淀ブルーと呼ばれていて・・

その名の通り、青く透き通った、とても美しい川です。

スポンサーリンク

*アイキャッチ画像「Pixabay」より