スポンサーリンク

目次

はじめに。

私は高知市内の私立高校で外部講師としてマジックの授業をさせて頂いています。

授業の中ではマジックの歴史について話すことがあります。

その内容を記事にまとめます。

古代のマジックの歴史。

マジックって、いったい、いつ頃からあったのでしょうか?

答えは・・

紀元前1700年前。

今年が西暦2018年ですから、およそ3000年以上前という想像も出来ないほどの大昔になります。

何で、そんな大昔にマジックが演じられていたと、わかるのか?

それは・・

その時代にマジックが演じられていたという、書物が発見されているからだそうです。

しかし、紀元前1700年前は紙もないような時代です。

ですので・・

書物というのは紙ではなく葉っぱに書かれたものだそうです。

では、そんな大昔にどんなマジックが演じられていたのでしょうか?

それは・・

ガチョウのような、首の長い大きな鳥がいます。

マジシャンは鳥の首をちょん切ります!

鳥は死んでしまいます。

ところが、どっこい、マジシャンは魔法で鳥の首と身体を引っ付けてしまいます。

あーら、不思議。鳥が生き返ってしまいました。

という、現代では、まず演じられてないような、何ともグロテスクなマジックだそうです。

しかし、この時代のマジックは今のようにエンターテイメントとして演じられていたわけではありませんでした。

演じていたのも現代のマジシャンのような、いわゆるエンターテイナーではなく・・

その時代の宗教家のような偉い人、権力者のような方が民衆に、

「俺は皆が出来ないような特別な力があるのだ!スゴいだろ!」

てな感じて、人々を驚かせると同時に怯えさせる為に演じられていたようです。

ですので、おそらく、マジックを見た人たちも、現代のように科学や文明が発達している時代ではないですから、きっと本当に魔法だと思い込んで見たのでしょうね。

上記の内容は(公社)日本奇術協会が高知県内の小学校で講演を行った際に聞かせて頂いた内容です。

さて・・

紀元前1700年前からマジックが披露されていたというのも驚きではありますが、

実は、さらに、もっと大昔である・・

紀元前4000年前からマジックが演じられていたという説もあります。

紀元前4000年前からマジックが演じられていた?

こちらの絵をご覧ください。

上のような絵がエジプトの洞窟の壁画に書かれているようで・・

それは紀元前4000年前に書かれたものだそうなのですが、これが、

カップ&ボールというマジックを演じている様子ではないか?

と言われているのです。

ちなみに絵はネット上で検索すれば見ることが出来ますが、著作権の問題があるかもしれませんので、写真の絵は私が真似て書いたものです(笑)

カップ&ボールと言えばマジシャンならば、誰でも知っているマジック。

現代でも沢山のマジシャンが演じている有名なマジックです。

簡単に説明しますと・・

カップと小さなボールを使い、ボールにカップを被せて魔法をかけると、ボールがカップをすり抜けたり、消えたり、瞬間移動したりするというマジックです。

しかし・・

この絵はマジックをしている様子ではなくて、パンを焼いている様子ではないか?

という説もあるようです。

しかし、そんな大昔からパンが作られていたとしたら、それはそれで驚きですよね(笑)

さらに、最近では・・

壺を積み上げるゲームをしている様子ではないか?

との説もあるようで・・

真相はハッキリと、わかっていないようです。

さて・・

そして、時代は進み・・

マジックは中世ヨーロッパで発展します。

スポンサーリンク

中世ヨーロッパ時代のマジック。

マジックは中世ヨーロッパ(15世紀~18世紀)で盛んに演じられるようになります。

中世ヨーロッパでは大道芸のようなスタイル。

人通りの多い屋外の路上で披露する、現代で言うとストリートマジックのような形で盛んに演じられていました。

その様子を描いている絵があります。

(*ヒエロニムス・ボス『手品師』(『いかさま師』とも。1475-1480年頃)パブリック・ドメイン ウィキメディアコモンズより)

しかし、上記の絵は、よーく見ると・・

実は「ちょっと怖い絵」なのです。

いったい、なぜ「ちょっと怖い絵」なのか・・?

わかりますでしょうか?

正解は・・

前かがみになって、マジックを夢中で見ている人物の下に小柄な人物が棒のようなもので怪しげな行動をしています。そして、真後ろにいる人物が腰のあたりから財布のような袋を抜き取っています。

そうです。

おそらく、前かがみになって夢中でマジック見ている人物以外は全員がサクラで、マジックに気をそらさせている最中に、お金を盗もうとしている様子なのです。

このように・・

中世ヨーロッパではマジックは、まだエンターテイメントではなく・・

いわゆる詐欺の目的。

不思議なことを見せて、人々の心を惑わしたり、操ったりといった目的で演じられていたのです。

では・・

マジックはいつからエンターテイメントとして発展したのか?

それは・・

さらに時代が進んで19世紀に確立されたのです。

エンターティメントとしてのマジックの起源。

マジックは19世紀にエンターティメントとして確立されたのです。

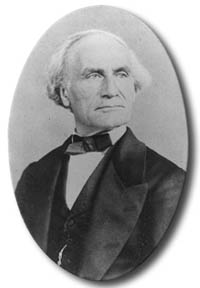

19世紀に現代でも「近代奇術の父」と語り継がれ・・

「マジシャンとは魔法使いを演じる役者である」という名言を残した、伝説のスターが誕生するのです。

フランスのマジシャン、

ロベール・ウーダン氏です。

(*ロベール・ウーダン パブリック・ドメイン ウィキメディアコモンズより)

ロベールウーダン氏は・・

それまで大道芸として行われていたマジックを大きな舞台で演じるショーとして確立させました。

また・・

元時計職人だった経歴を生かし、機械仕掛けトリックを製作して、様々なオリジナルマジックで人気を博したのです。

マジシャンと言えば、お馴染みの・・

シルクハットに燕尾服というスタイルを生み出したのも、ロベールウーダン氏。

それまでのマジシャンはいかにも魔法使いというような・・

わかりやす言えばハリーポッターのような怪しげなスタイルだったそうです。

最後に。

紀元前の古代や中世のヨーロッパというのは、戦争の多かった時代だそうですが・・

19世紀のヨーロッパは比較的、平和な時代だったようです。

マジックの歴史を探っていくことで・・

エンターテイメントというのは平和な時代だからこそ、発展する文化である。

ということが見えてきます。

逆に言えば・・

「エンターテイメントの発展が世の中を平和にする」

とも・・

言えるのかもしれませんね。

関連記事。

日本のマジックの歴史。そのルーツが高知県にあった!?

スポンサーリンク

(*掲載している写真、画像は全て著作権フリー、もしくはパブリック・ドメインです。)

*こちらの記事は2018年3月2日に更新しました。